亮点评述

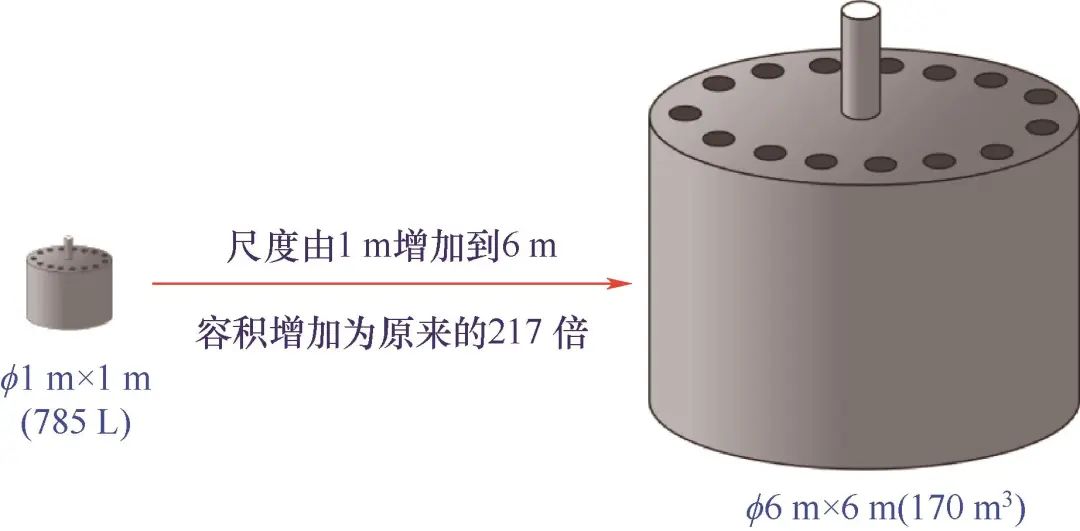

化工学报|大尺度扇柱形反应釜内甲烷水合物降压开采规律研究

大尺度扇柱形反应釜内甲烷水合物降压开采规律研究

王令颁  孙漪霏

孙漪霏  卜禹豪许振彬孙贤邵瀚锋孙长宇陈光进

卜禹豪许振彬孙贤邵瀚锋孙长宇陈光进

(中国石油大学(北京)化学工程与环境学院,北京 102249)

DOI:10.11949/0438-1157.20241267

引 言

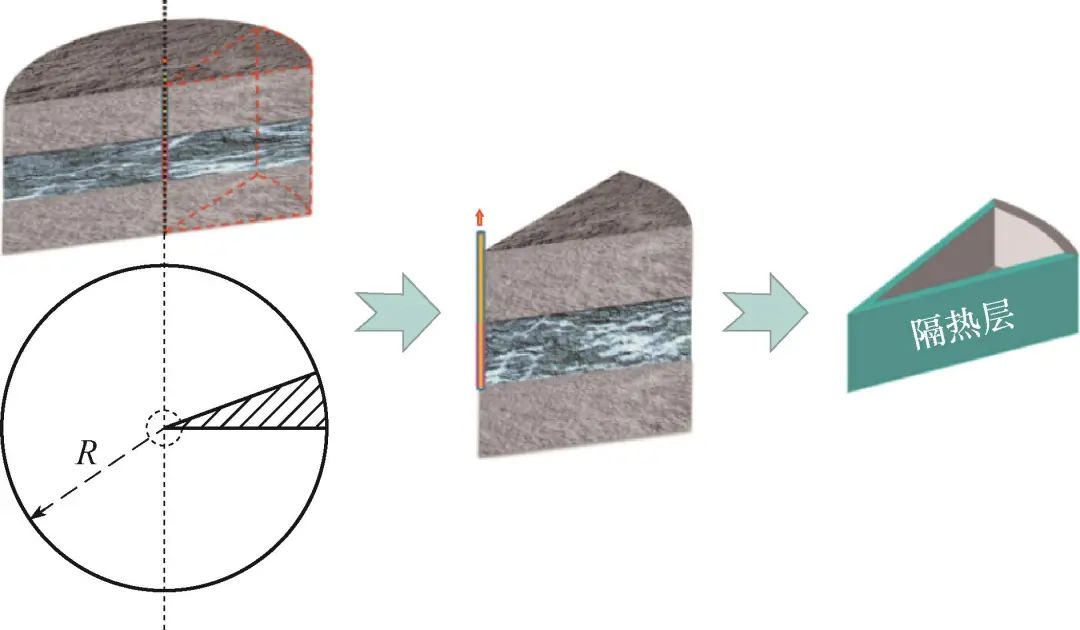

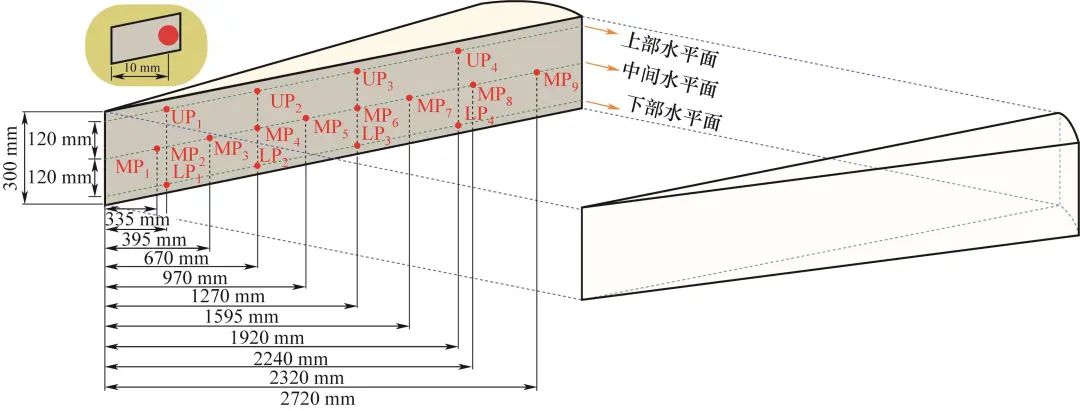

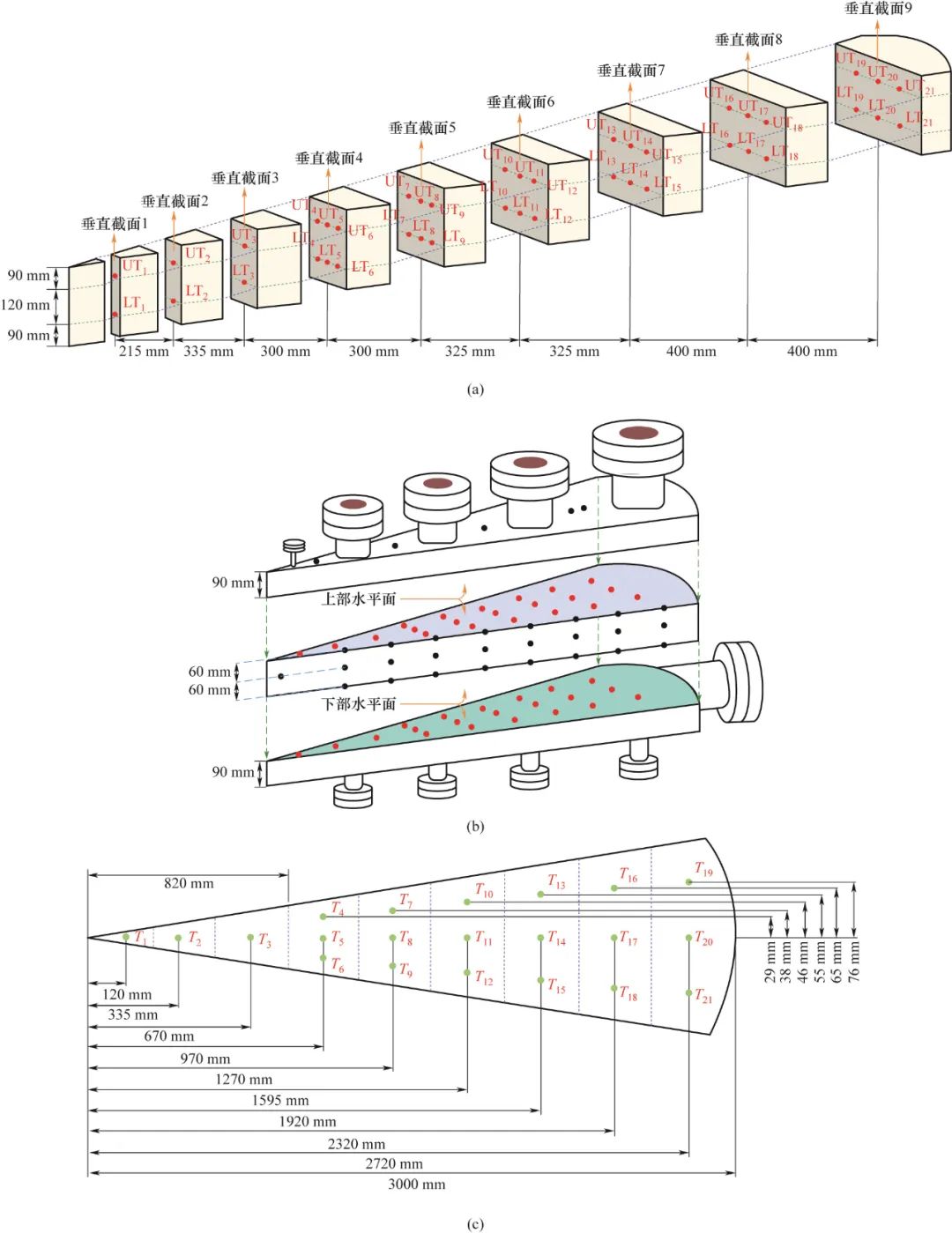

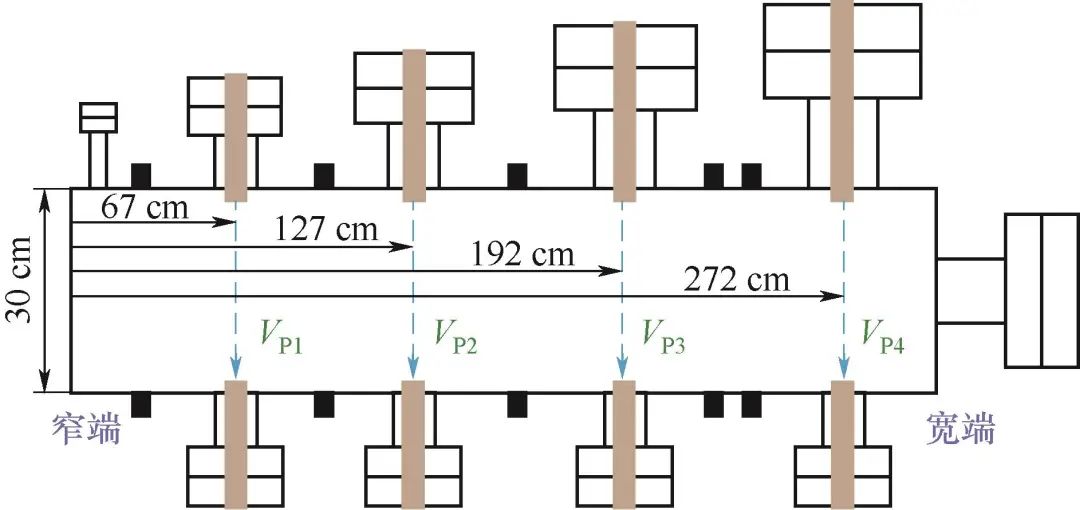

1 设计理念

2 实验部分

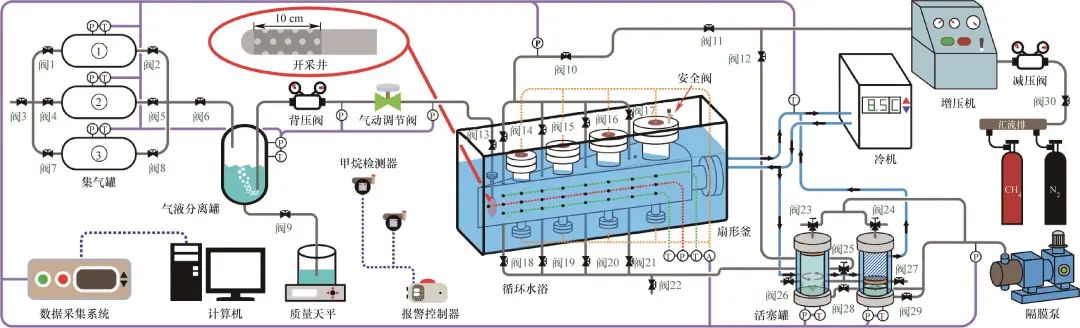

2.1 实验模拟系统及材料

2.2 实验步骤

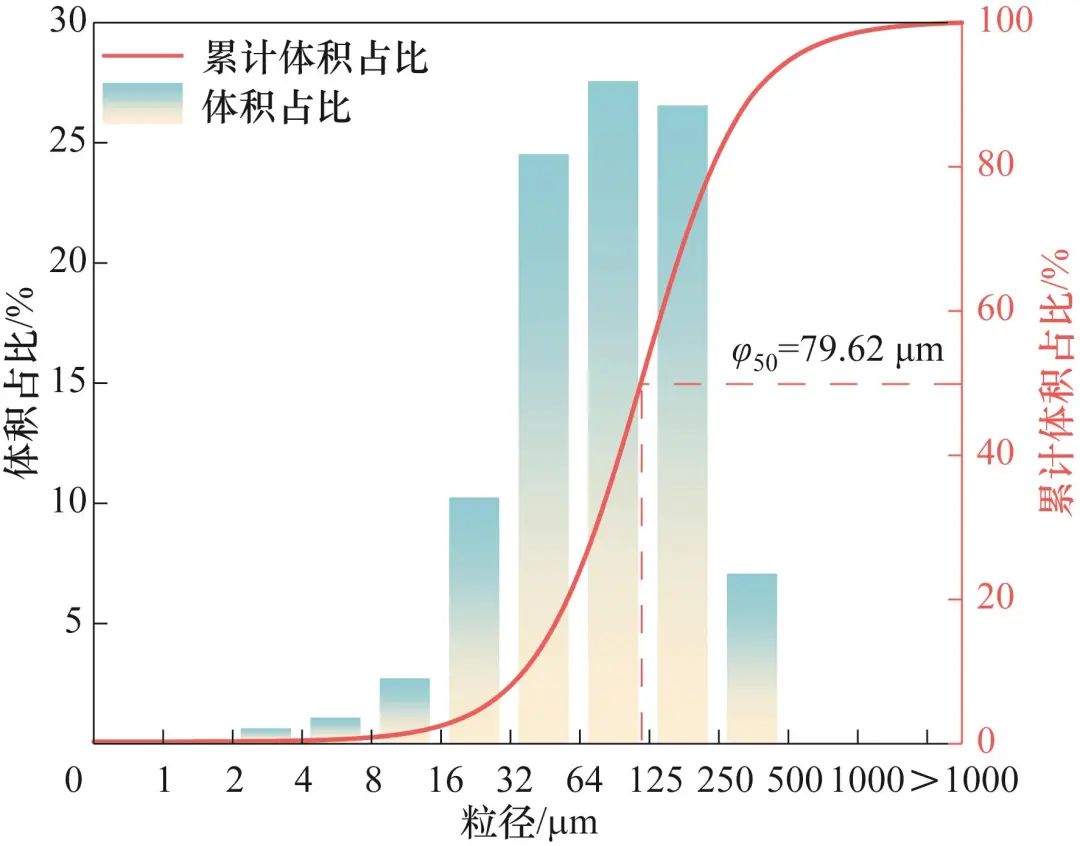

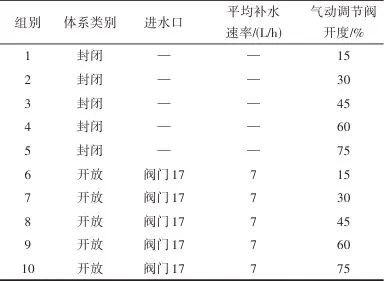

表1 冷模实验信息汇总Table 1 Summary of information for the cold model experiments

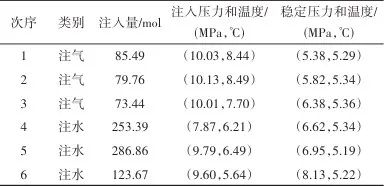

表2 水合物生成过程信息汇总Table 2 Summary of information for the hydrate formation process

注:括号内的两个数值分别表示平均压力与平均温度。“注入”指的是每次物料注入操作结束后釜内瞬时的温压状态,而“稳定”则代表了在下一次物料注入操作前,釜内达到的稳定温压状态。

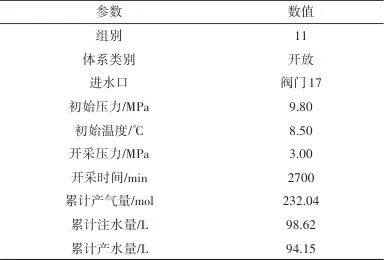

表3 水合物开采实验信息汇总Table 3 Summary of information for the hydrate production experiment

2.3 计算方法

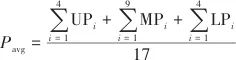

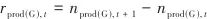

| (1) |

| (2) |

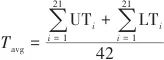

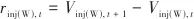

| (3) |

| (4) |

| (5) |

| (6) |

3 实验结果与讨论

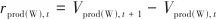

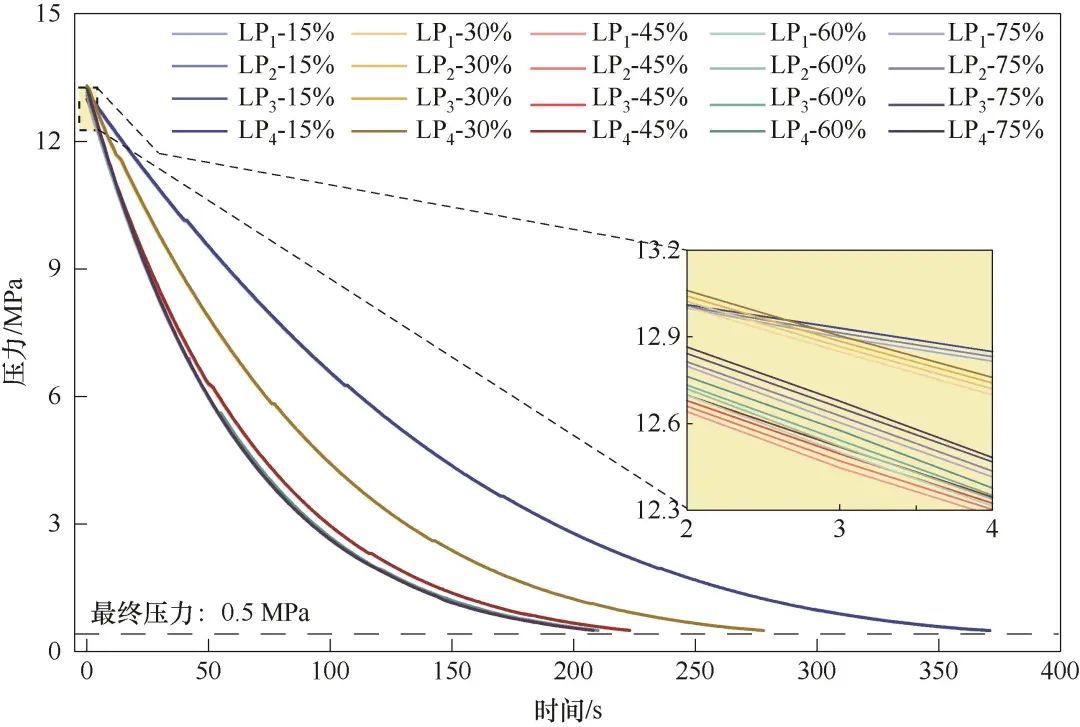

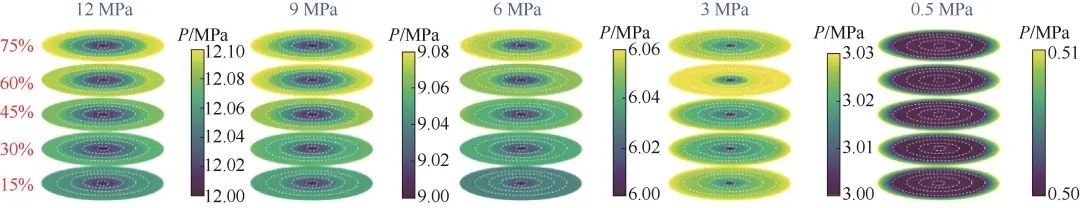

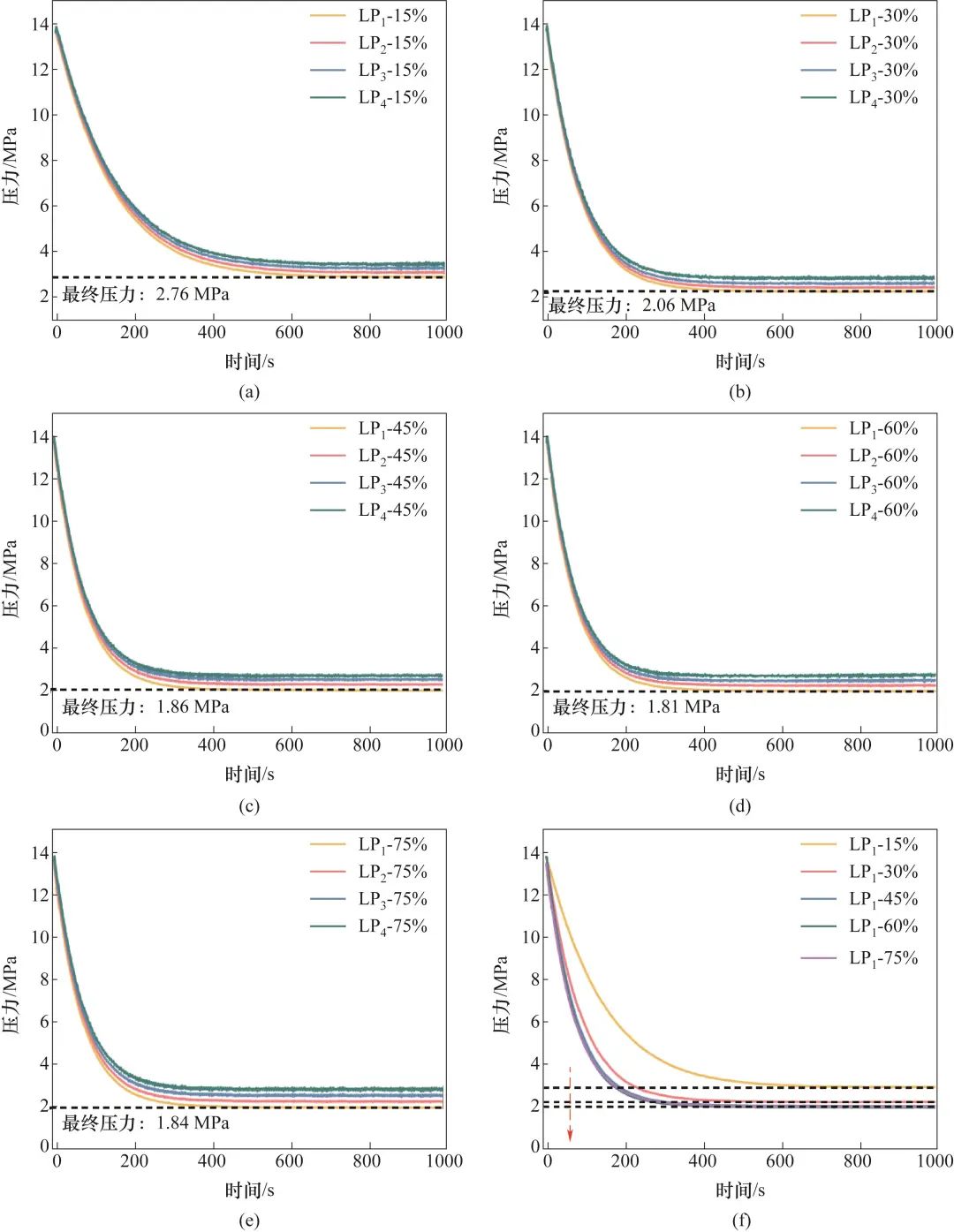

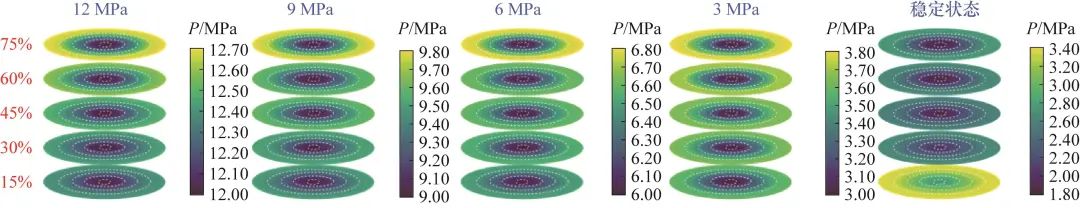

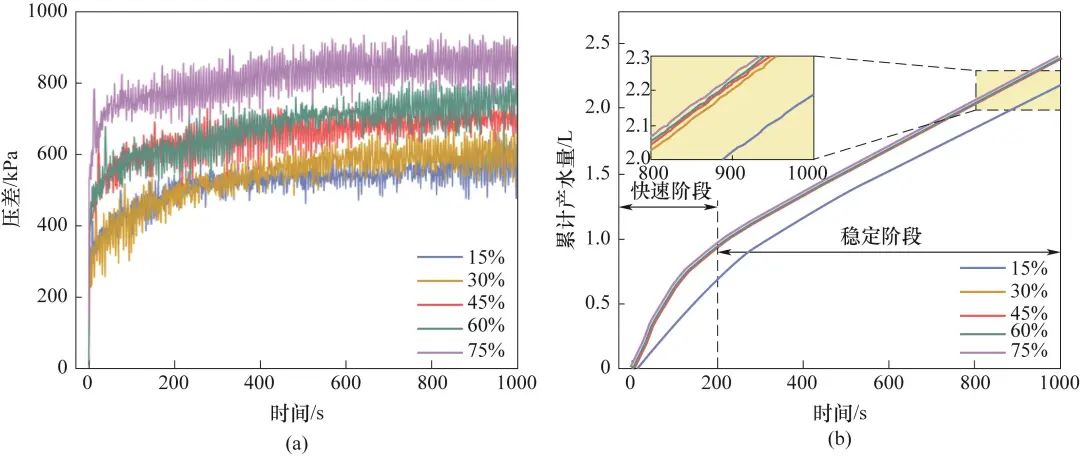

3.1 排水降压冷模实验

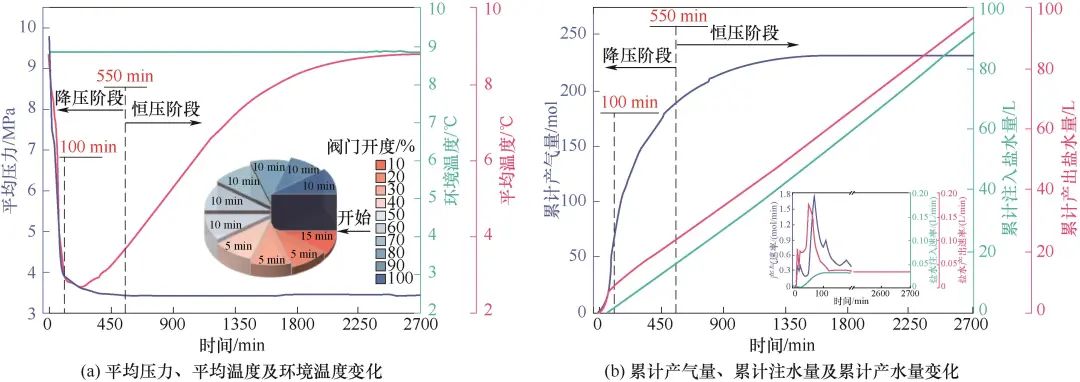

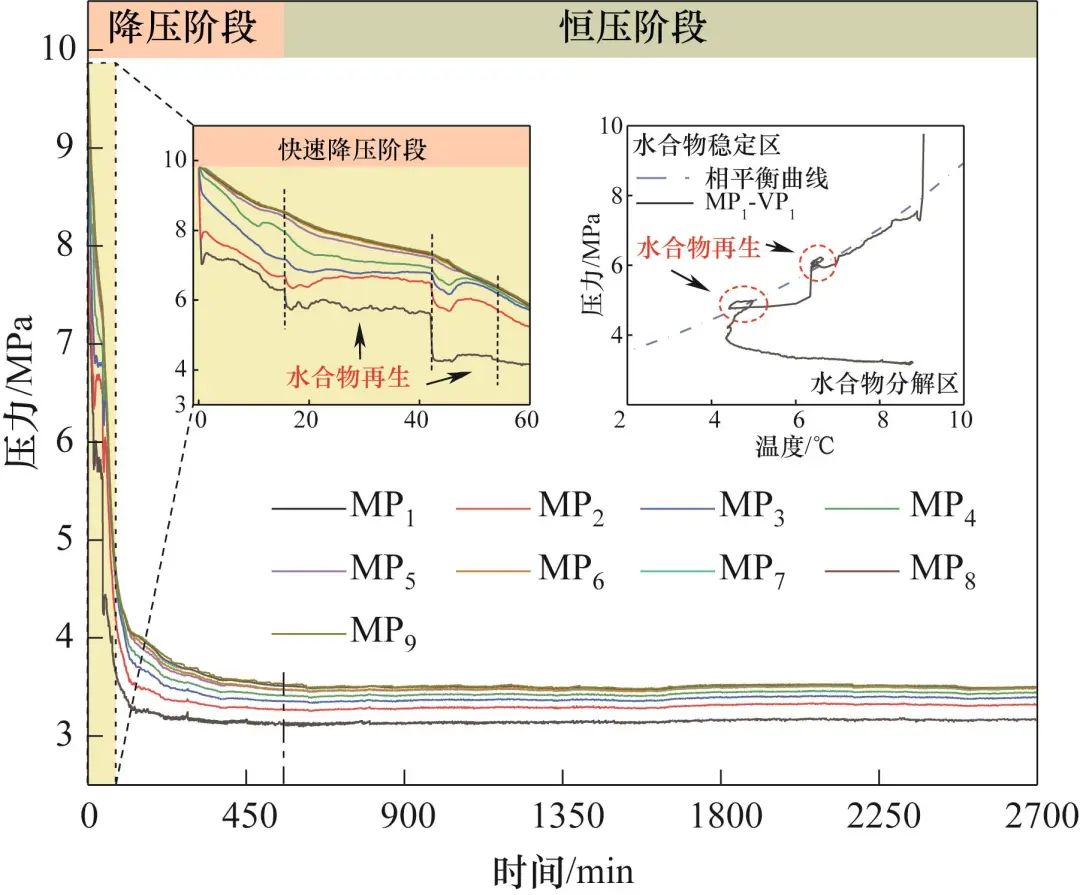

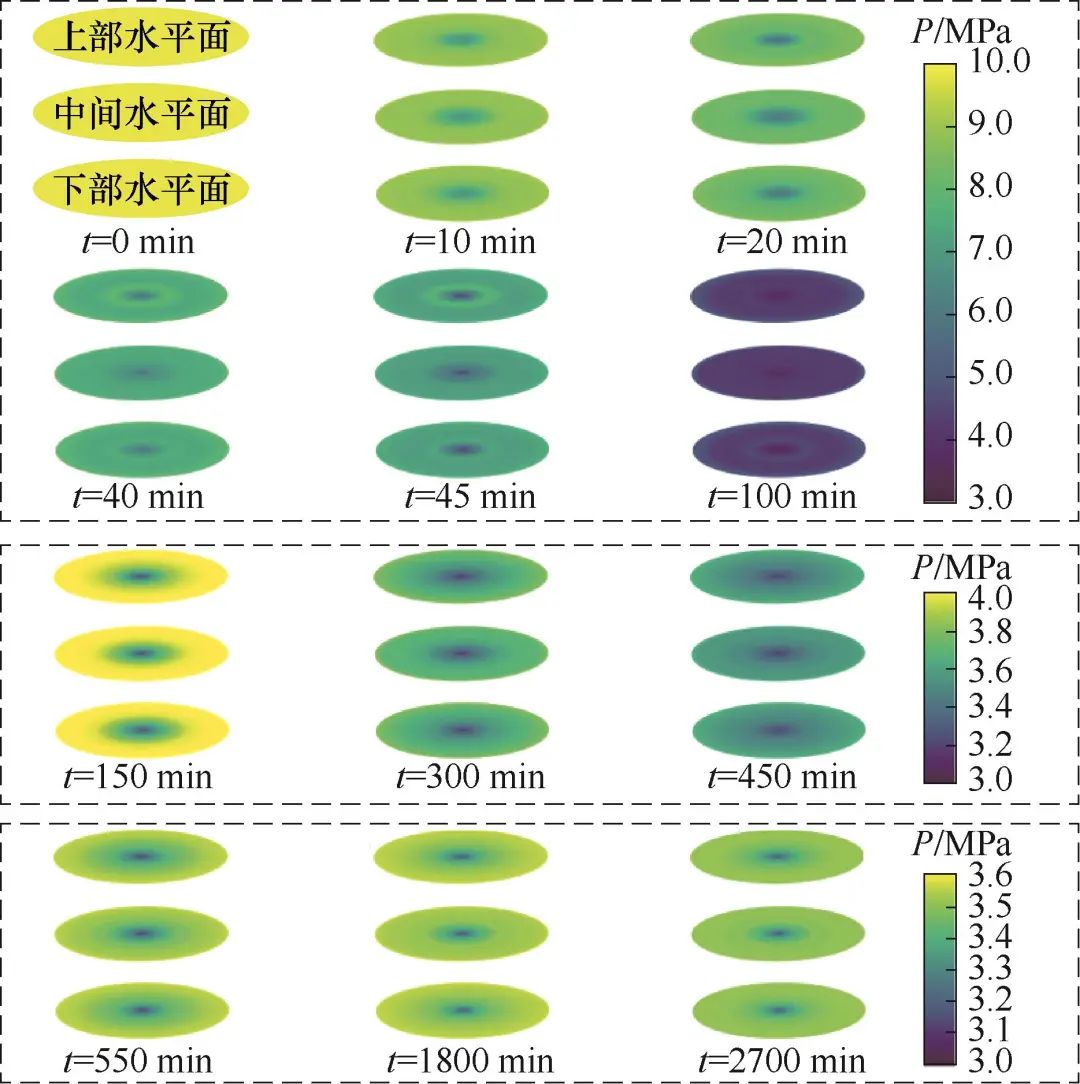

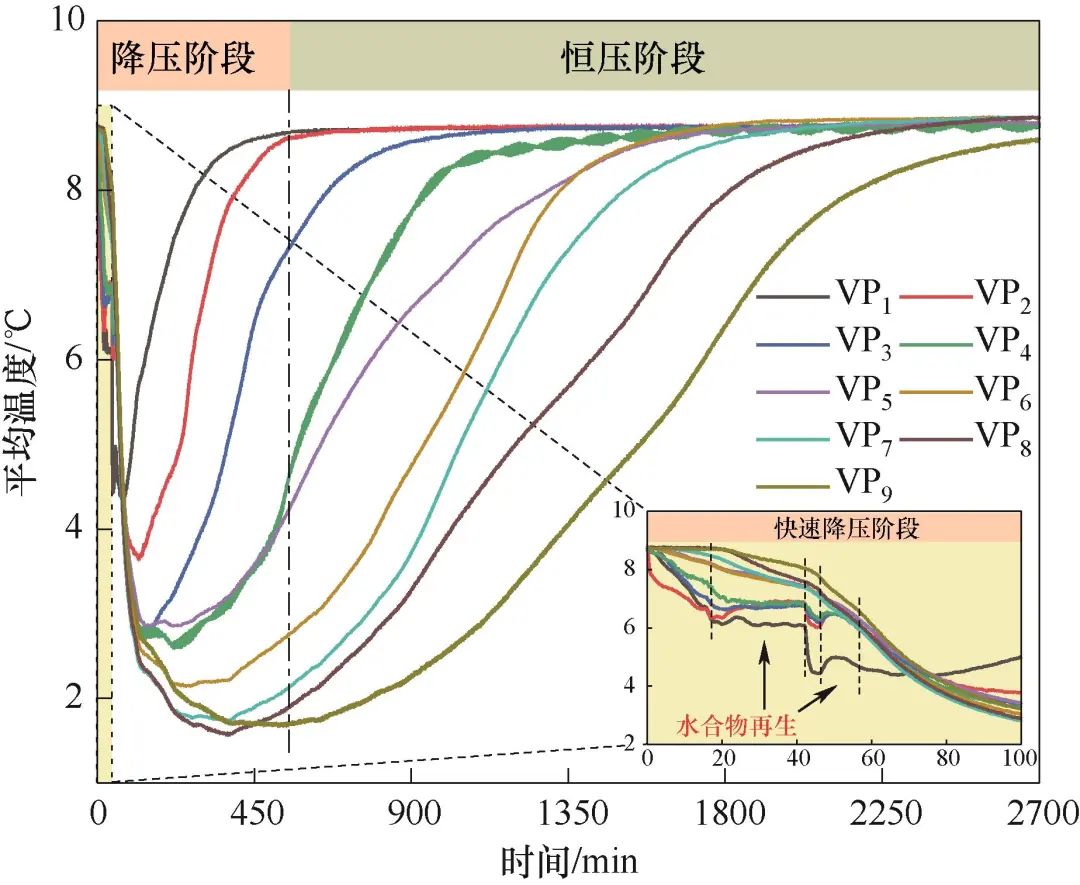

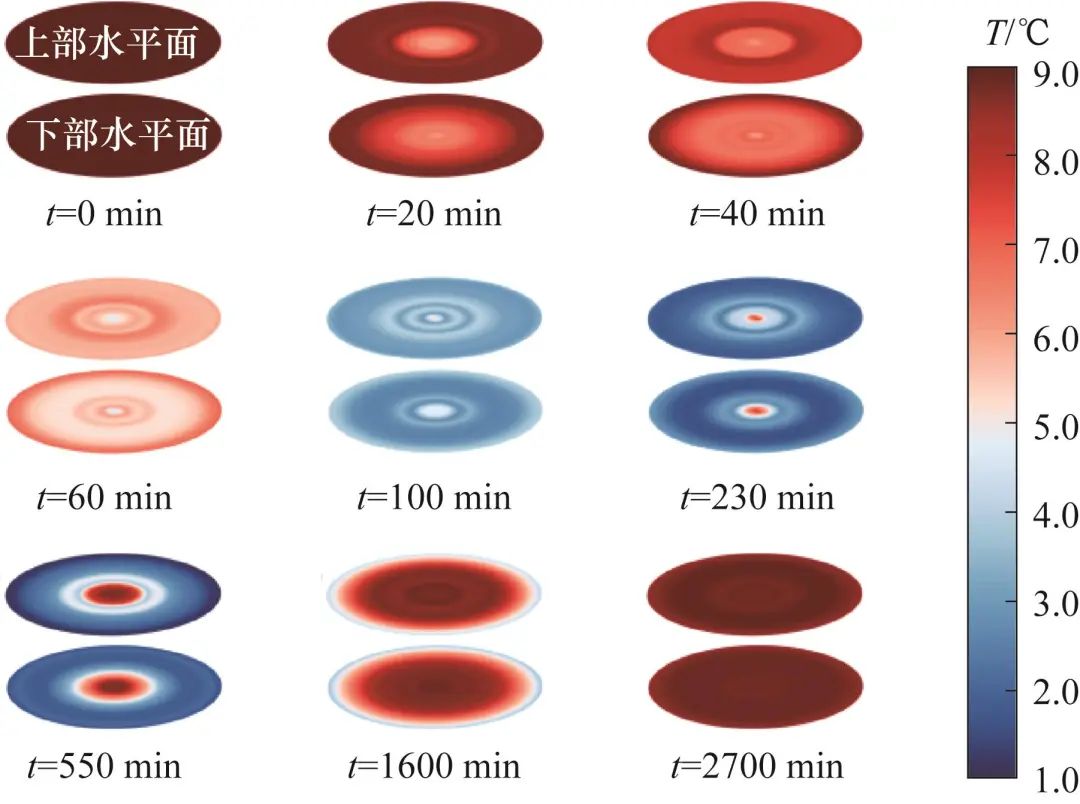

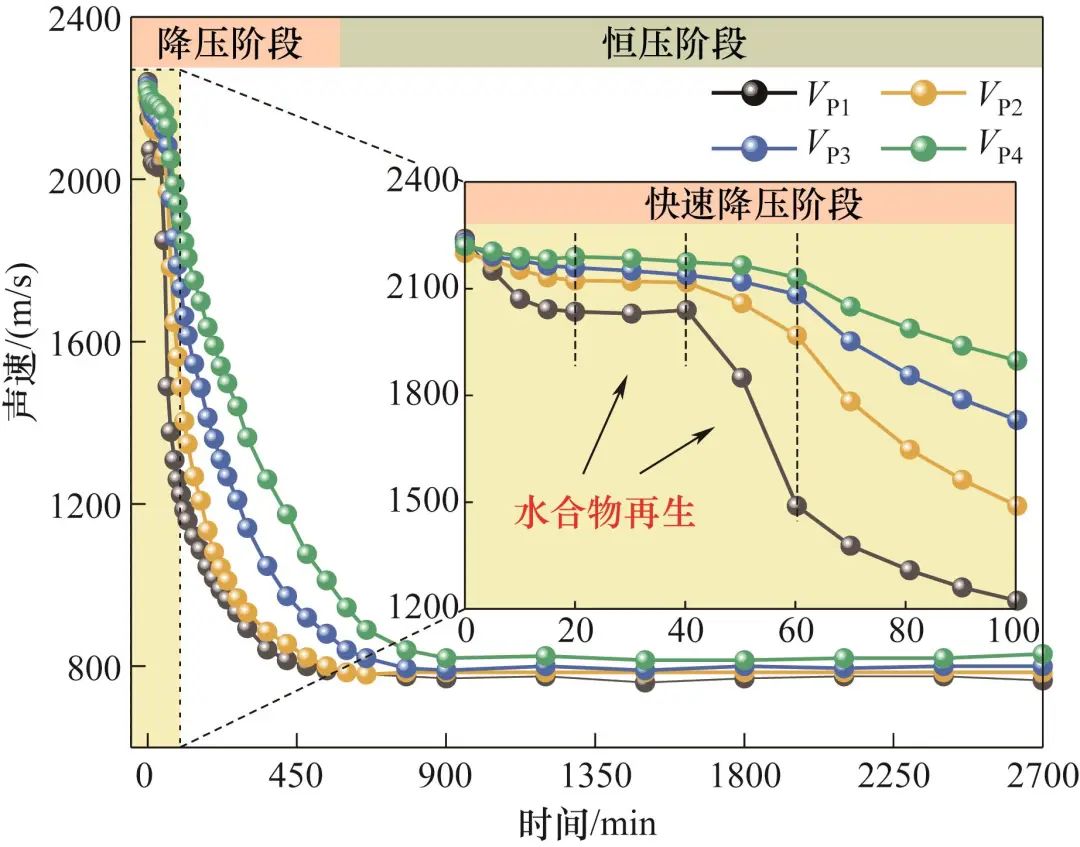

3.2 水合物降压开采模拟实验

4 结 论

Study on the methane hydrates exploitation by depressurization in a large-scale fan column-shaped reactor

WANG Lingban  SUN Yifei

SUN Yifei  BU YuhaoXU ZhenbinSUN XianSHAO HanfengSUN ChangyuCHEN Guangjin

BU YuhaoXU ZhenbinSUN XianSHAO HanfengSUN ChangyuCHEN Guangjin

(College of Chemical Engineering and Environment, China University of Petroleum, Beijing 102249, China)

第一作者:王令颁(1995—),男,博士研究生,wlb9519@qq.com

通讯作者:孙漪霏(1989—),男,博士,副教授,sun.yifei@cup.edu.cn